HABÍA CAPTADO LA ATENCIÓN DE

LOS CHICOS con habilidades artísticas desconocidas. De verdad nunca supe cómo

me salieron esos trazos. Fue algo sin calcular. Espontáneo. Sobre el pizarrón

había logrado delinear los rostros de Bolívar, Miranda, Washington y

Robespierre. También algunas facetas de las principales batallas. Todo se torna

interesante cuando desnudamos los detalles. La artillería empleada, uniformes,

rutas, estrategias…entre otros rudimentos. Me hubiera gustado tomar fotos de

esa pizarra atiborrada de imágenes y colores. Una señora miraba desde la

ventanilla. Sonreía al ver a los chicos motivados con esos retratos de hombres

muertos. Tal vez esperaba encontrar una típica clase aburrida. Los profes de

historia tenemos esta fama y, cuando hacemos algo inusitado, la gente se

sorprende. Gente como esa señora que permanece aún en la puerta, y no para de

verme con ojos luminosos. Podría hacerme una idea aproximada de su edad. Tal

vez tiene como treinta y siete. Podría haber estudiado aquí cuando niña. Quizá

estaba en una reunión de padres y pasó sin pensar por esta aula de los

recuerdos. Ahora me saluda, me llama con su mano. Camino hasta la ventanilla y

me dice que es la mamá de Luis Quintero. Yo le digo con cordial sonrisa: -El

muchacho es uno de los mejores. Ella sonríe con todos sus dientes. –Sí, lo sé,

he visto sus notas. Pero no va bien en matemáticas, ¿sabe usted algo de

matemáticas? –Sí, pero creo que le puedo recomendar un colega muy bueno. Un

verdadero especialista en esas lides –No, quiero que sea usted. Quiero que

ayude a Luisito en mi casa. Su inflexión sonó algo impositiva, pero dije que

sí, sin pensar. Se iba contenta, y en el último momento, sus ojos hicieron algo

pícaro. Trato de traducir el gesto pero resulta imposible. En mi vida siempre

ha resultado un completo acertijo, la multiplicidad de formas de comunicación

de una mujer. Desde la más sutil e imperceptible, hasta la más llamativa y

obvia. Pero quién podría imaginar

siquiera, que esa mujer, la madre de Luisito, padecía cierta demencia. No pasó

por mi cabeza tal idea, qué lástima, me hubiera podido zafar a tiempo.

Llegué a su casa a las diez

del día sábado. Acordé sólo los sábados hasta las doce. Elvira me atendía como

un rey mientras enseñaba a Luisito. Cada sábado me ponía más cómodo en su casa.

Me hacía suculentas comidas. Me trataba con más confianza. Hasta que un sábado

me puso la bata y las pantuflas de su esposo difunto. Me dijo que no había

problema. Pero no me gustaba la idea.

Quién podía asegurar que su olor no estaba aún en los tejidos. Comenzó a

mirarme raro desde ese día. Era una mirada brillosa y tierna. Intuí que me

confundía con su esposo muerto. Efectivamente uno de esos días me llamó por su

nombre, dijo claramente: Eulogio, y se disculpó. –Perdona, sé que eres Julián,

pero a veces te pareces tanto a él…

Apuré el paso con las clases

de Luisito y, en un mes, terminé mi trabajo. Su recuperación en matemáticas era

incuestionable; pese a que mi título no decía nada al respecto. Ya no había

razón para ir los sábados, y no fui más. Pero Elvira iba todos los días al

colegio. El pretexto tácito, visitar a su hijo. Se paraba en la ventanilla a

mirarme durante horas. Comprobé que la visión dirigida a un punto específico,

imprime una fuerza que puede golpear las sienes. De pronto, venía con cualquier

cosa: Café, dulces, panecillos…sobre todo los panecillos rellenos de crema

pastelera. Un día comenzó a traerme el almuerzo en una vieja lonchera. Supe que

había sido de Eulogio, las iniciales EQ, estaban grabadas. Los chicos empezaron

a notar la cercanía de Elvira y bromeaban a mis espaldas. Escuchaba que le decían a Luisito, cuando me

aproximaba, que ahí venía su nuevo padre. Luisito echaba chispas. No podía

asimilar la idea de que alguien ocupara el lugar de su padre difunto. Era

cuestión de honor para él. De una fidelidad que iba más allá de la muerte. Yo

lo entendía, y me gustaba que pensara así.

Nunca hubiera querido que se ilusionara conmigo, no sé si tenía talante

de padre. Además, no veía a Elvira como una futura novia, sino como una amiga.

Una extraña amiga.

Un día Elvira se presentó en

mi casa. No puedo explicar cómo dio con la puerta. Nunca daba mi verdadera

dirección, porque vivía en un rancho maloliente del guarataro. Robaban a

cualquier desconocido que pasara a cualquier hora. Pero ella llegó ilesa y tocó

mi puerta. Le abrí y me quedé por un instante, inmóvil. –Es obvio que te

sorprendí, dijo. Ya era hora de que conociera tu casa. -¿Quién te dio mi

dirección? –Tú mismo, dijo. –No, yo nunca…-Claro, interrumpió, no me la diste

apropiadamente. Pero te dejaste seguir por mí.

Pasó sin permiso dentro de mi hogar. Miraba todo con ojos

escrutadores. Llegó a la cocina y alzaba

las tapas de las ollas. –Necesitas cocinar algo. Sacó una pasta de la lacena,

peló unos tomates y plátanos. En media hora ya tenía el almuerzo. Siéntate, dijo. Me senté y comí. Ella se puso

por detrás y me acarició el cuello, el cabello. A veces la piel tiende hacer

muy traicionera. Elvira enrolló su lengua en mi oreja. Me abrazó metiendo sus

brazos dentro de mi camisa. Entonces me giré y la tomé y la tiré en la cama. Su

ropa se desprendió con una suavidad que erizaba su propia piel. Y excitaba mi

imaginación. Dos imponentes picos nevados me desafiaron. Los escalé con

meticulosidad hasta su cúspide. Descendí por el largo tobogán central,

dejándome caer hasta la isla. En medio de una gramínea disminuida pero suave,

se hallaba el delicioso tesoro. Tomé lo que necesité hasta saciar mi apetito de

corsario envilecido. Pero al terminar me sentí vacío. Tan vacío como una cuenca

sin agua. Como un pirata sin tesoro. Ella, por el contrario, tenía cara de

plenitud. Encendió un cigarrillo y lo

aspiraba con fruición, haciendo espirales de humo que ascendían hasta el techo.

–Apágalo, le dije. En mi casa no se

fuma. En segundos me vestí y ella seguía

sobre la cama. –Vete, le dije. –Bueno

Julián, me desechas como un traste. Después de amarnos con locura. –Tienes

razón, con locura. Porque fui un loco al hacerlo contigo. –Te comportas igual

que Eulogio. –Yo no soy Eulogio. –Para mí lo eres. –Estás loca. –Cómo quieras,

pero no me iré. –Sal de mi casa, le dije, llevándola del brazo hasta la puerta.

Ella salió riéndose. Regodeándose en su locura. –Mañana te llevo el almuerzo

Eulogio querido, dijo.

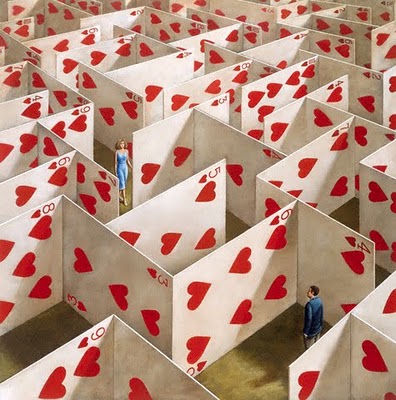

Me sentí atrapado en un laberinto. Mi

apariencia física había desmejorado con el acoso de Elvira. Mis clases bajaban

de calidad gradualmente. Mis colegas me lo decían. Me notaban desconectado.

Aislado. Como un autista que trataba de huir de una realidad destructora. Pero

creo que yo tenía parte de la culpa. Porque a veces, le abría la puerta, y

dejaba que me dijera Eulogio. Es que me sentía tan sólo que no podía

resistirme, ni siquiera, al cariño de una loca. Entonces entraba en su juego de

seducción, y bebía sediento el veneno mortal de su pasión. Luego la echaba de

la casa arrepentido, como un comensal que se mete los dedos después de comer, y

expulsa los restos de la cena. Pasaban los días, y volvía a repetirse todo de

nuevo. Como un carrusel que gira y aumenta su velocidad hasta salirse de

control. Visité un sicólogo, y me dijo que la acosadora no era más que una

viuda con falta de cariño. Que a ningún hombre le hacía daño una mujer así.

Mucha gente me dijo lo mismo. Pensé en mi soledad. Me vi envejecer y morir sin

nadie a mi lado. Por eso la busqué, y le di una copia de la llave del rancho.

Pero no fue suficiente para ella, y tomé la decisión de vender aquella favela

que un día me salvó de la intemperie. Me mudé a su apartamento en Ruperto Lugo.

Vivía la vida de Eulogio. Encerrado en el noveno piso de un cubo de concreto.

Poniéndome su ropa, sus pantuflas, durmiendo en su lado preferido de la cama y

copulando con su viuda. Tal como un desmemoriado de mi propia vida, iba

asumiendo nuevos roles. Embutiéndome lentamente en la piel del finado Eulogio.

Hasta que un día. Un día como cualquier otro. Julián desapareció del todo, y no

supe más de él.